Literatura

El Orquidizaje

13 / 05 / 2019

¿Han visto lo que cargan los objetos? lo llevan a rastras o en el lomo, en los desgastes de la pintura o en los materiales. Son como volquetas o mejor, cajones, de esos donde uno va acumulando las historias. De ahí salió esta…

Recuerdo que por allá en el noventa y pico los tíos que se habían ido de ilegales a vivir en la USA —porque las cosas por aquí no andaban muy bien para ellos— le habían encomendado a un conocido de la familia unas cuantas cosas para nosotros en Colombia.

De la maleta salía ropa y esos inventos gringos para la cocina y el aseo que dejan impresionados a los adultos. Para los niños, sin embargo, esas cosas no importaban y uno guardaba las ansias, esculcando la maleta con los ojos, que algo más viniera en el paquete. Y, efectivamente, tras entregar las cosas a cada uno de los presentes: para Luz, para Héctor, para Elvia, para Silvio, para Camila, para El mono… un acetato arrugado por los trajines del viaje —podía verse en cada doblez la raqueteada que le habían metido en el aeropuerto al empaque con forma de cohete, que con sus respectivas calcomanías se hacía más llamativo y casi que se volvía otro juguete. Muy ingenioso por demás— salía de la maleta. “¡Para Julián!” – por fin gritaban. Venían embutidas pequeñas figuras del Alunizaje: el Apolo 11, los carritos, el transbordador, el cohete y varios astronautas. El juguete había arribado en puerto.

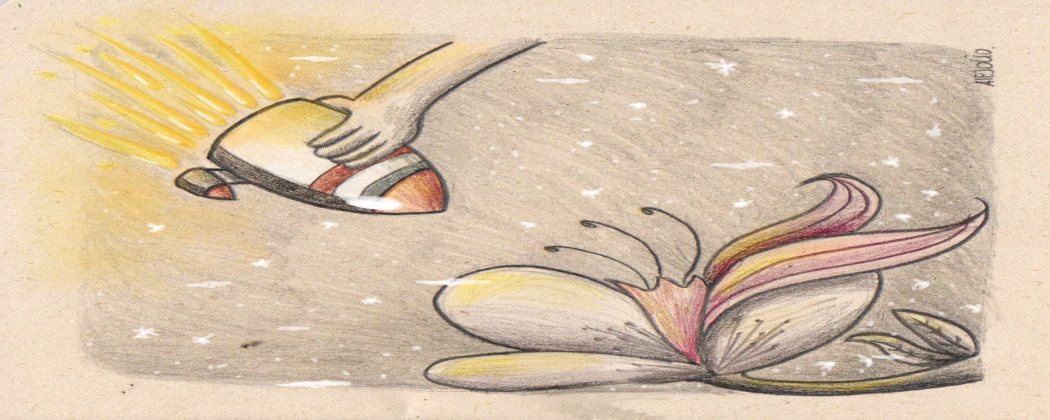

Y quién diría, pero sí: un cohete gringo de unos cinco centímetros de alto, blanco, con una línea negra vertical y otras dos repartidas a lo largo que se extendían horizontales rodeando la figura plástica cilíndrica. Iba a aterrizar esa misma noche en el morado y crespo pétalo de una orquídea de mi abuela Elvia. Después de ese primer Orquidizaje, varias cosas cambiaron: la figura empezó a perder el blanco perfecto y empezó a mancharse, hasta llegar a un tono amarillento-café: de tanto estar arrastrándose entre la viruta, las maderas podridas, las cascaras de coco y los pedazos de teja partidos que forman el espacio de la planta.

Pero la cosa no fue un poco de mugre y nada más. La aventura vino cuando la matera —de esas canastas cafés que usan las abuelas, rellena de lo ya mencionado y encerrada en un medio circulo de hierro, que a su vez estiraba tres patas en “V” que tocaban el suelo a un metro de altura—, se vino abajo, volviendo mierda todo el balcón de la casa.

Las flores, que quedaron separadas de las carnosas hojas de la planta, empezarían a morir. Varias hojas también sufrieron doblones y quiebres por la caída que cicatrizarían después de mucho tiempo. Todo esto sin contar la ensuciada de la camisa nueva, que también venía en el paquete, que conservaba aún la etiqueta y que le habían medido al niño, a ver si le servía. Incluso el cohete mismo, que quedaba enterrado en todo el desastre. Todos sufrirían cambios.

Quedó, eso sí, después de esa gran hazaña del hombre jugador, grabada la impresión de que los juguetes pueden llevar en cada rayón y en cada mugre una historia, y que incluso las cosas con que están hechos pueden hablarle a uno de contextos y épocas diferentes. Que hay que estar eternamente agradecidos con los juguetes y, por supuesto, con todos esos jugadores también, por pilotearlos y llevarnos a los lugares donde nunca pensábamos que el hombre iba a llegar.

Y después del regaño que mi abuelita Elvia me metió por haber hecho semejante desastre, aprendí también que donde llega el humano la caga, no por nada la luna ya perdió el brillo de lo inalcanzable en las noches.

Un, dos, tres: por las historias que están escondidas detrás del cohete plástico.